Sichere und unsichere Anzeichen einer Fraktur

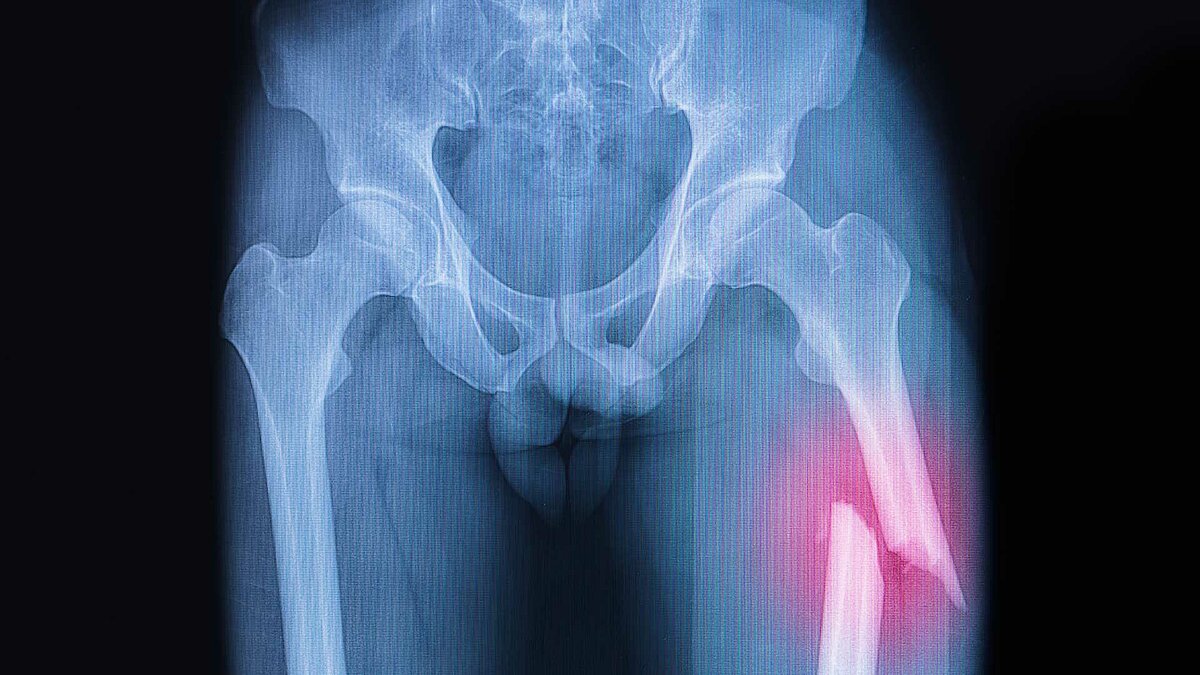

Als sichere Symptome eines Bruches gelten eine Achsenfehlstellung des Knochens, Krepitationen ("Reibegeräusche") und sichtbare Knochenfragmente bei offenen Frakturen. Unsichere Zeichen hingegen sind Schmerzen, Schwellungen, Hämatome und Bewegungseinschränkungen.

Die Einteilung von Frakturen

Knochenbrüche können nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden. Die Einteilung erfolgt z.B. nach dem Pathomechanismus (traumatisch, atraumatisch) oder nach der Anzahl der Knochenfragmente (Einfragmentfraktur, Mehrfragmentfraktur, Trümmerfraktur). Auch die Stellung der Frakturenden (disloziert, nicht-disloziert) ist bedeutsam. Des Weiteren wird geklärt, ob der Bruch intra- oder extraartikulär lokalisiert ist, also mit oder ohne Beteiligung eines Gelenks. Es gibt traumatische und nicht-traumatische Frakturen (Ermüdungsfraktur, Insuffizienzfraktur, pathologische Fraktur) sowie offene oder geschlossene Knochenbrüche. Wie ihr seht, gibt es sehr viele Einteilungsmöglichkeiten, aber…

…wie heilt ein Knochenbruch eigentlich?

Die Knochenheilung geschieht abhängig von den Verhältnissen an der Bruchstelle auf zwei verschiedenen Wegen. Die direkte oder primäre Knochenheilung findet nach einer operativen Osteosynthese statt. Bei einer Osteosynthese sind die beiden Knochenenden z.B. mit einer Platte verbunden und somit ruhig gestellt. Dadurch werden die Knochenenden ausreichend durchblutet und bestimmte Zellen können mit ihrer Arbeit beginnen. Sogenannte Osteoklasten beginnen damit, kleine Löcher in den Knochen zu „fressen“. Die Osteoblasten füllen diese Löcher ausgehend vom anderen Bruchstück wieder auf. Hierbei wird der Bruchspalt also direkt knöchern überbaut.

Am häufigsten heilt der Knochen aber über die indirekte oder sekundäre Frakturheilung. Dabei beginnt der Körper den Frakturspalt selbst zu stabilisieren, um anschließend eine gute Heilung zu erzielen. Es bildet sich zunächst ein weicher, bindegewebiger Kallus. Im weiteren Verlauf verknorpelt die Bruchstelle und es bildet sich Geflechtknochen (harter Kallus). Nach und nach wird der Kallus zunehmend „härter“, es bildet sich die ursprüngliche Struktur des Knochens zurück. Nach etwa sechs Monaten ist der Knochen wieder voll belastbar. Bis die gesamte Umbauphase abgeschlossen ist vergehen aber Monate bis Jahre. In dieser Phase ist körperliche Aktivität einmal wieder das A und O, wie so oft gilt auch hier: “use it or lose it“.

Ist Physiotherapie bei Frakturen sofort sinnvoll?

Ja. Physiotherapeutische Maßnahmen sind bereits während der Ruhigstellung des betroffenen Körperteils sinnvoll. Die Therapiemöglichkeiten richten sich nach der aktuellen Wundheilungsphase sowie den individuellen Beschwerden der PatientInnen. Ruhigstellung bedeutet nicht, nur im Bett liegen und abwarten zu müssen. Auch im Frühstadium ist es wichtig, passende Reize zu setzen, um die Regeneration voranzutreiben. So sorgen z.B. isometrische Kräftigungsübungen dabei, Muskulatur aufrechtzuerhalten und Mobilisation, die Beweglichkeit angrenzender Gelenke sicherzustellen. Zudem hilft die Manuelle Lymphdrainage, Schwellungen schnellstmöglich zu reduzieren. Ist die Phase der Ruhigstellung vorüber, kann intensiver an der Beweglichkeit und der Kraft gearbeitet werden und somit muskuläre Dysbalancen vermieden werden.

Deine Annika Reichenberger (staatl. geprüfte Physiotherapeutin, B. Sc. Integrative Gesundheitsförderung)

Quellen:

- Konrads, C., & Giebel, G. (2012). Grundlagen der Frakturheilung und Bedeutung für die Osteosynthese. CHAZ, 13(9).

- Jürgen Freyschmidt. (2016). Skeletterkrankungen (4. Aufl.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.